怀孕后,为什么还会出现流产这回事

怀孕后,为什么还会出现流产这回事

对于许多满怀期待的准父母来说,“怀孕”意味着新生命的开始,是幸福与希望的象征。然而,在喜悦的背后,一个令人痛心的现象却并不罕见——流产。据统计,约有10%-20%的已知妊娠以流产告终,而实际比例可能更高,因为许多早期流产甚至未被察觉。那么,为什么在成功怀孕之后,仍然会发生流产?这背后究竟隐藏着哪些原因?作为SEO工作者,我们不仅需要理解内容的科学性,更要将复杂信息以清晰、易懂的方式传递给大众。

一、什么是流产?

医学上,流产是指妊娠在20周之前自然终止,胎儿体重通常不足500克。根据发生时间,可分为早期流产(12周.前)和晚期流产(12-20周)。其中,早期流产占绝大多数。值得注意的是,流产绝大多数是“自然”的,是身体在特定情况下做出的自我保护机制。

二、流产的主要原因

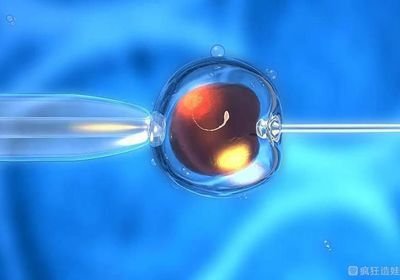

胚胎染色体异常——最常见原因

约50%-60%的早期流产源于胚胎染色体异常。这些异常通常是在精子与卵子结合过程中随机发生的,比如染色体数目错误(如三体综合征)或结构异常。这类问题往往与父母本身的健康状况无关,更多是受精过程中的偶然事件。年龄越大,尤其是女性超过35岁,卵子质量下降,染色体异常的概率显著上升,流产风险也随之增加。母体健康因素

某些慢性疾病或内分泌失调会增加流产风险。例如:- 内分泌异常:黄体功能不全、甲状腺功能减退、未控制的糖尿病等,都可能影响胚胎着床和发育。

- 子宫结构异常:如子宫畸形(双角子宫、纵隔子宫)、子宫肌瘤、宫腔粘连等,可能妨碍胚胎正常生长。

- 免疫系统问题:少数情况下,母体免疫系统可能错误地将胚胎视为“异物”进行攻击,导致流产。

- 严重感染:如风疹、巨细胞病毒、弓形虫等感染,也可能影响胎儿发育。

生活方式与环境因素

虽然单一因素通常不足以导致流产,但不良生活习惯会增加风险:- 吸烟、酗酒、滥用药物;

- 过量摄入咖啡因;

- 接触有毒化学物质或辐射;

- 极端压力或过度劳累。

外伤或手术

腹部受到剧烈撞击、意外事故或某些侵入性医疗操作,也可能引发流产,尤其是在孕早期。

三、流产是“母体过错”吗?——破除误解

一个普遍存在的误解是:流产是因为孕妇“没休息好”、“情绪不好”或“做了不该做的事”。事实上,大多数早期流产与孕妇的日常行为无关。一次流产并不代表身体“有问题”,更不是“不够坚强”或“照顾不周”。相反,它往往是自然选择的结果——淘汰发育异常的胚胎,为下一次健康妊娠创造机会。

四、如何降低流产风险?

虽然无法完全避免流产,但可以通过以下方式提高妊娠成功率:

- 孕前检查:夫妻双方进行全面体检,排查慢性病、遗传病和生殖系统问题。

- 健康生活方式:均衡饮食、规律作息、戒烟戒酒、适度运动。

- 补充叶酸:孕前3个月开始补充叶酸,有助于预防胎儿神经管缺陷。

- 管理慢性病:如有糖尿病、甲状腺疾病等,应在医生指导下控制病情后再怀孕。

- 避免有害环境:远离辐射、有毒化学品和污染源。

五、心理支持同样重要

经历流产的女性往往承受巨大的心理压力,甚至产生自责、焦虑或抑郁情绪。家人和社会应给予充分理解与支持,帮助她们走出阴霾。大多数女性在流产后6-8周即可恢复生理周期,医生通常建议等待1-3个月经周期后再尝试怀孕,以确保身体充分恢复。

结语

流产是生育过程中一个复杂而敏感的话题。它提醒我们,生命的孕育既神奇又脆弱。了解流产的原因,不是为了追责,而是为了更好地预防、应对和疗愈。每一次怀孕都值得被珍惜,每一次失去也值得被尊重。科学认知与人文关怀并重,才能让更多的家庭迎来健康的宝宝。