试管婴儿胚胎着床的感觉原来是这个形状的......

试管婴儿胚胎着床的感觉原来是这个形状的.......

在追求生育梦想的旅程中,试管婴儿技术(IVF)为无数家庭带来了希望。然而,当胚胎被移植回母体后,许多准父母心中最大的疑问便是:它是否成功着床了?网络上流传着各种关于“着床感觉”的描述——轻微的腹痛、点滴出血、身体发热……但你是否想过,这些感觉背后,胚胎着床的过程其实有着一种独特的“形状”?本文将带你揭开这一神秘面纱,从科学角度解析试管婴儿胚胎着床的真实体验与生理机制。

一、着床的“形状”:从球形到嵌入的生物学画卷

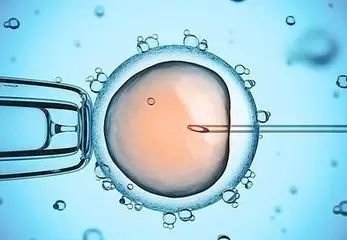

当我们谈论“形状”时,并非指某种具体的几何图形,而是描绘胚胎着床这一动态过程的形态演变。试管婴儿的胚胎在体外培养3-5天后,通常以囊胚形式(Blastocyst)被移植。囊胚呈球形或椭球形,外层是滋养层细胞(将来形成胎盘),内部是内细胞团(将来发育成胎儿)。

着床并非瞬间完成,而是一个持续数天的精密过程,其“形状”变化可分为三个阶段:

接触与粘附(第6-7天):囊胚漂浮在子宫腔内,通过纤毛运动和子宫收缩,逐渐靠近子宫内膜。此时,囊胚的滋养层细胞与子宫内膜上皮细胞发生初步接触,如同一个微小的球体轻轻“触碰”柔软的绒毯。这一阶段的“形状”是点状接触,静谧而关键。

侵入与嵌入(第8-10天):滋养层细胞分泌蛋白酶,溶解子宫内膜组织,囊胚开始向内“钻入”。此时,球形的胚胎逐渐“嵌入”子宫内膜基质中,其形态从完全暴露变为部分或完全被包裹。这一过程的“形状”宛如一颗种子被土壤温柔地包裹,形成半球或椭球体嵌入的视觉意象。

完全植入与血管形成(第11-12天后):囊胚完全埋入子宫内膜,滋养层细胞进一步分化为细胞滋养层和合体滋养层,后者侵入母体血管,建立早期胎盘循环。此时的“形状”已从独立的球体转变为与母体组织深度融合的复合结构,标志着着床成功。

二、那些“感觉”:是真实信号还是心理投射?

许多女性在移植后密切关注身体变化,试图捕捉“着床的感觉”。常见的描述包括:

- 着床痛:轻微的下腹抽痛或拉扯感,类似月经前兆。这可能源于子宫内膜被侵入时的微小组织损伤或子宫适应性收缩。

- 着床出血:少量粉红或褐色分泌物,持续1-2天。这是滋养层细胞破坏子宫内膜小血管所致,通常量少且短暂。

- 身体变化:乳房胀痛、疲劳、基础体温微升等。这些是着床后人绒毛膜促性腺激素(hCG)开始分泌,影响体内激素水平的间接反应。

然而,需要强调的是,超过70%的女性在着床时并无明显感觉。上述症状也可能由黄体酮支持治疗、心理压力或即将来临的月经引起。将“感觉”与“成功”直接挂钩,容易陷入焦虑循环。科学上,着床的“形状”是微观的生物学过程,而非可被主观感知的宏观形态。

三、科学验证:如何确认“形状”已成真?

与其依赖模糊的感觉,不如通过科学手段确认着床结果:

- 血液hCG检测:移植后10-14天抽血测hCG,是确认妊娠的金标准。连续两次检测值翻倍,提示胚胎发育良好。

- 超声检查:孕5-6周时经阴道超声可见孕囊,其圆形或椭圆形结构正是着床后胚胎发育的直观“形状”呈现。

- 基因检测:PGT技术可在移植前筛查胚胎染色体,提高着床率,间接优化“形状”形成的起点。

结语:拥抱未知,静待花开

试管婴儿胚胎着床的“形状”,是生命最初与母体缔结契约的生物学诗篇——从一个完美的球体,到深嵌于温暖子宫的融合体。它无声无息,却蕴含着最强大的生命力。作为SEO工作者,我们常追求信息的精准与流量的“形状”,但在生育的奇迹面前,最智慧的态度或许是放下对“感觉”的执着,遵循医嘱,保持平和,让科学与时间共同绘制那幅独一无二的生命图景。记住,无论是否有“感觉”,每一次移植都是希望的播种,而真正的“形状”,终将在验孕棒的两道红杠与超声屏上的跳动光点中,清晰显现。

温馨提示:本文旨在科普,个体体验存在差异。如有不适,请及时咨询生殖医生。