夫妻俩染色体都正常,为什么胚胎的染色体就出现问题了呢

夫妻俩染色体都正常,为什么胚胎的染色体就出现问题了呢?

在辅助生殖技术日益普及的今天,越来越多的夫妻通过试管婴儿(IVF)等方式实现生育梦想。然而,一个令人困惑的现象时常出现:明明夫妻双方经过检查,染色体完全正常,为何培育出的胚胎却检测出染色体异常?这一问题不仅困扰着备孕家庭,也成为生殖医学和遗传学领域的重要课题。本文将深入探讨这一现象背后的科学原理,帮助大家理解染色体“正常”与“异常”之间的微妙关系。

一、染色体正常的定义:表面正常≠绝对完美

首先需要明确的是,当医生宣布“夫妻染色体正常”,通常指的是通过外周血染色体核型分析,未发现明显的结构异.常(如易位、倒位、缺失等)或数目异常(如多一条或少一条染色体)。这是一种宏观层面的检测,其分辨率有限,通常只能识别大于5-10兆碱基(Mb)的结构变化。

然而,这并不意味着夫妻的生殖细胞(精子和卵子)在基因层面毫无瑕疵。染色体的复制和分配过程极其复杂,任何微小的错误都可能在受精后的胚胎发育中被放大,导致胚胎染色体异常。

二、减数分裂:错误的高发环节

胚胎染色体异常的根源,往往可以追溯到父母生殖细胞形成过程中的关键步骤——减数分裂。

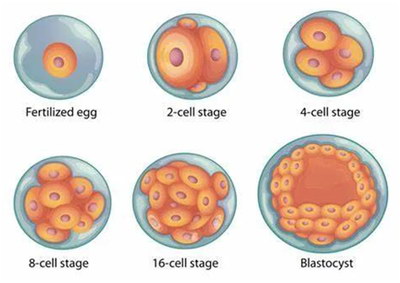

在减数分裂过程中,精原细胞和卵原细胞会进行一次DNA复制,随后经历两次细胞分裂,最终形成染色体数目减半的精子和卵子(各含23条染色体)。当精子和卵子结合时,恢复为正常的46条染色体。

这个过程极易出错,主要原因包括:

染色体不分离(Non-disjunction):这是最常见的错误。在减数分裂I期或II期,同源染色体或姐妹染色单体未能正常分离,导致形成的精子或卵子携带额外的染色体(24条)或缺少一条染色体(22条)。当这样的配子参与受精,就会产生三体(如21三体导致唐氏综合征)或单体胚胎。女性年龄是影响卵子减数分裂稳定性的关键因素。女性出生时卵母细胞已停留在减数分裂I前期,直到排卵前才完成第一次分裂。随着年龄增长(尤其是35岁以上),卵母细胞中负责染色体分离的纺锤体功能下降,错误率显著升高。

染色体重组错误:在减数分裂I期,同源染色体之间会发生交叉互换(重组),这是遗传多样性的来源。但如果重组位置不当或频率异常,可能导致染色体片段缺失、重复或形成不平衡易位,进而影响胚胎染色体的完整性。

三、受精与早期胚胎发育:脆弱的开端

即使精子和卵子各自染色体正常,受精过程和早期胚胎的有丝分裂也可能引入错误:

- 受精异常:如双精受精(两个精子进入一个卵子),导致三倍体胚胎(69条染色体)。

- 有丝分裂错误:受精卵开始分裂时,如果细胞分裂过程中染色体分配不均,会产生嵌合体胚胎——即部分细胞染色体正常,部分异常。这种错误在早期胚胎中相当常见。

四、环境与生活方式因素

尽管遗传是主因,但外部因素也可能增加染色体异常的风险:

- 年龄:如前所述,女性年龄是最大风险因素。男性年龄增长(尤其40岁以上)也可能增加精子染色体异常率。

- 环境暴露:长期接触电离辐射、某些化学毒物(如苯、农药)、重金属等可能损伤生殖细胞DNA。

- 不良生活习惯:吸烟、酗酒、严重肥胖、长期压力等被认为可能影响精子和卵子质量。

五、如何应对?——科学检测与干预

面对胚胎染色体异常的风险,现第三方辅助生育殖医学提供了有效工具:

胚胎植入前遗传学检测(PGT):在试管婴儿过程中,对囊胚期胚胎进行活检,通过高通量测序(如NGS)技术检测其染色体数目和结构。医生可选择染色体正常的胚胎(整倍体)进行移植,显著提高妊娠成功率,降低流产和出生缺陷风险。

遗传咨询:对于反复出现胚胎染色体异常或流产的夫妻,建议进行更深入的遗传学检查(如全外显子测序、微阵列分析),排查是否存在父母未被发现的嵌合体或微小结构变异。

优化生活方式:提前规划生育,保持健康作息,均衡饮食,避免有害环境暴露,有助于提升配子质量。

结语

夫妻染色体正常而胚胎出现异常,并非矛盾,而是生命复杂性的体现。它揭示了从配子形成到胚胎发育过程中,染色体维持稳定性的巨大挑战。理解这一现象,有助于我们以更科学、更理性的态度面对生育过程中的不确定性。借助先进的遗传检测技术和专业的医疗支持,即使面临挑战,许多家庭依然能够迎来健康的新生命。