为什么卵泡数、取卵数、胚胎数,会层层“缩水”?试管婴儿胚胎数为何远少于卵泡数?

为什么卵泡数、取卵数、胚胎数,会层层“缩水”?试管婴儿胚胎数为何远少于卵泡数?

在试管婴儿(IVF)治疗过程中,许多准父母都会经历一个令人困惑甚至焦虑的现象:B超监测时明明看到卵巢里有十几个甚至二十几个卵泡,但最终取出来的卵子数量却少了一些,而能形成并用于移植或冷冻的优质胚胎数量更是大幅“缩水”。这种从卵泡数到取卵数,再到胚胎数的逐层减少,让不少人感到不解:为什么我的胚胎数会远少于最初的卵泡数?这是否意味着治疗失败?

其实,这种“层层递减”是试管婴儿过程中的正常生理现象,并非医疗失误或治疗失败。今天,我们就来深入剖析这一过程背后的科学原因。

一、卵泡数 ≠ 取卵数:并非所有卵泡都“成熟可用”.

在促排卵阶段,医生通过激素药物刺激卵巢,促使多个卵泡同时发育。B超监测下看到的“卵泡数”,指的是所有直径达到一定标准(通常≥10mm)的卵泡总和。然而,并非所有这些卵泡内的卵子都具备被成功取出并受精的潜力。

- 卵泡成熟度不一:卵泡的发育是一个动态过程。在取卵当天,只有达到“成熟”标准(直径约18-22mm)的卵泡,其内部的卵子才最有可能被成功获取并具备受精能力。一些较小的卵泡(未成熟卵泡)或过大的卵泡(可能已过熟或退化)中的卵子,即使被取出,也可能无法正常受精或发育。

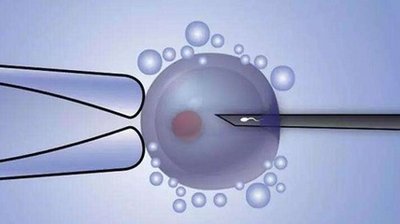

- 取卵过程的技术因素:取卵是通过阴道超声引导下穿刺卵巢完成的。由于卵巢位置、卵泡位置深浅、盆腔粘连等因素,个别卵泡可能难以穿刺或抽吸干净,导致该卵泡内的卵子未能被取出。

- 空卵泡综合征(罕见):极少数情况下,卵泡内可能没有卵子(空卵泡),这可能是由于个体对促排卵药物反应异常或卵子发育障碍所致。

因此,取卵数通常会少于B超监测的卵泡总数,这是完全正常的现象。

二、取卵数 ≠ 受精数:卵子与精子的“配对”考验

成功取出的卵子,并不意味着都能顺利与精子结合。接下来是体外受精(IVF)或卵胞浆内单精子注射(ICSI)环节。

- 卵子成熟度:取出的卵子中,只有一部分是处于“MII期”(第二次减数分裂中期)的成熟卵子,只有成熟的卵子才能受精。未成熟(MI期或GV期)的卵子需要体外培养成熟,但成功率有限。

- 精子质量:精子的数量、活力、形态以及DNA碎片率等都会影响受精结果。即使采用ICSI技术(将单个精子直接注入卵子),如果精子质量极差,也可能导致受精失败。

- 受精失败:即使卵子成熟、精子正常,也存在一定的受精失败率。通常,常规IVF的受精率约为60%-80%,ICSI可提高至70%-85%。

因此,受精卵(胚胎)的数量通常会少于取卵数。

三、受精数 ≠ 可用胚胎数:胚胎发育的“自然筛选”

受精成功形成受精卵后,胚胎需要在实验室培养3-6天,经历卵裂期(D3)到囊胚期(D5/D6)的发育过程。这个阶段是“优胜劣汰”的关键期。

- 胚胎发育阻滞:并非所有受精卵都能持续分裂。部分胚胎可能在发育早期(如第2天或第3天)停止分裂,这通常与卵子或精子的遗传物质异常有关。

- 胚胎质量评级:胚胎学家会根据细胞数目、对称性、碎片率等指标对D3胚胎进行评级(如8细胞I级)。只有评级较高的胚胎才被认为具有较好的着床潜力。低评级或发育缓慢的胚胎往往被淘汰。

- 囊胚形成率:将胚胎培养至囊胚阶段,是对胚胎潜力的进一步筛选。人类胚胎的囊胚形成率通常在40%-60%之间。这意味着,即使有10个D3优质胚胎,也可能只有4-6个能发育成可利用的囊胚。

四、总结:层层“筛选”是生命自然法则的体现

从卵泡到可用胚胎的“层层缩水”,本质上是人体生殖系统自然选择过程在体外的体现。每一个环节——卵泡成熟、卵子成熟、受精、胚胎发育——都存在生理上的损耗和筛选。

- 卵泡数 → 取卵数:受卵泡成熟度和取卵技术影响。

- 取卵数 → 受精数:受卵子成熟度、精子质量和受精技术影响。

- 受精数 → 可用胚胎数:受胚胎自身发育潜能和实验室培养条件影响。

重要提示:胚胎数量并非衡量试管婴儿成功的唯一标准。一个高质量的胚胎(如优质囊胚)的着床和妊娠几率,远高于多个低质量胚胎。因此,不必过分纠结于数字的“缩水”,更应关注胚胎的质量。

对于患者而言,理解这一过程有助于建立合理的期望值,减轻不必要的焦虑。与医生充分沟通,了解每个环节的具体情况,才是顺利走完试管婴儿之路的关键。