试管婴儿过程中子宫内膜容受性为何至关重要?如何通过超声检查评估试管婴儿子宫内膜容受性?

试管婴儿过程中子宫内膜容受性为何至关重要?如何通过超声检查评估试管婴儿子宫内膜容受性?

.

.

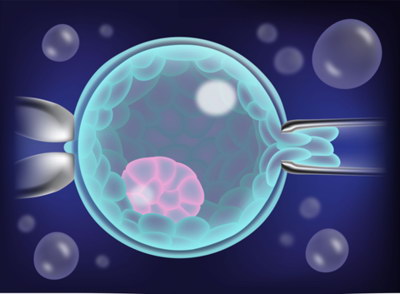

在辅助生殖技术(ART)飞速发展的今天,试管婴儿(IVF)已成为众多不孕不育家庭实现生育梦想的重要途径。然而,即便胚胎质量优良,移植后仍可能出现着床失败或早期流产的情况。研究表明,除了胚胎因素外,子宫内膜容受性(Endometrial Receptivity)是决定试管婴儿成功与否的关键环节之一。本文将深入探讨子宫内膜容受性的重要性,并重点介绍如何通过超声检查对其进行科学评估。

一、子宫内膜容受性为何至关重要?

子宫内膜容受性,简单来说,是指子宫内膜在特定时期对胚胎的“接纳能力”。这一时期被称为“着床窗口期”(Window of Implantation),通常出现在排卵后6-10天,即黄体中期。在此期间,子宫内膜在激素的调控下发生一系列复杂的形态与分子变化,为胚胎的植入做好准备。

如果子宫内膜容受性不佳,即使胚胎质量上乘,也无法成功着床。这就好比一颗优质的种子,若土壤贫瘠或气候不适,也难以生根发芽。因此,在试管婴儿周期中,确保子宫内膜处于最佳容受状态,是提高妊娠率和活产率的核心前提。

容受性不良可能导致以下问题:

- 胚胎着床失败

- 反复种植失败(RIF)

- 早期妊娠丢失

因此,精准评估和优化子宫内膜容受性,已成为个性化胚胎移植策略的重要组成部分。

二、超声检查:评估子宫内膜容受性的无创利器

在众多评估手段中,经阴道超声检查(Transvaginal Ultrasound, TVUS)因其无创、可重复、成本低且信息丰富等优点,成为临床评估子宫内膜容受性的首选方法。通过超声,医生可以从多个维度综合判断内膜的“可种植性”。

1. 子宫内膜厚度(Endometrial Thickness)

内膜厚度是评估容受性的基础指标。一般认为,在排卵前或HCG注射日(即胚胎移植前),子宫内膜厚度达到8-14mm时,着床成功率较高。过薄(<7mm)可能提示内膜发育不良、血流不足或宫腔粘连;过厚(>14mm)则可能与内膜增生、息肉或慢性炎症相关,均不利于胚胎着床。

2. 子宫内膜形态(Endometrial Pattern)

超声下子宫内膜的形态分为三种类型:

- A型:三线征明显,即内膜中央强回声线与两侧低回声带清晰可见,呈“ sandwiches”结构。此类型多见于排卵前后,被认为容受性最佳。

- B型:内膜回声均匀,中央强回声线模糊,介于A型与C型之间。

- C型:内膜呈均质高回声,三线征消失,常见于排卵后或黄体期晚期。

研究表明,A型内膜的临床妊娠率显著高于B型和C型。因此,在制定移植计划时,医生会优先选择内膜呈A型的周期。

3. 子宫内膜血流(Endometrial Blood Flow)

彩色多普勒超声可评估子宫内膜及子宫肌层的血流情况。良好的血流灌注意味着充足的氧气和营养供应,有助于内膜生长和胚胎着床。通常,子宫动脉搏动指数(PI)和阻力指数(RI)较低,以及内膜下血流丰富,提示容受性良好。

4. 宫腔环境评估

超声还可排查影响容受性的宫腔病变,如:

- 子宫内膜息肉

- 子宫肌瘤(尤其是黏膜下肌瘤)

- 宫腔粘连

- 子宫内膜炎(表现为内膜不均质或囊性改变)

这些异常可通过超声初步识别,必要时结合宫腔镜进一步确诊与治疗。

三、结语

在试管婴儿治疗中,胚胎与子宫内膜的“天时地利”缺一不可。子宫内膜容受性作为胚胎着床的“土壤”,其重要性不言而喻。通过经阴道超声检查,医生能够动态监测内膜厚度、形态、血流及宫腔环境,为个体化移植时机的选择提供科学依据。未来,随着超声技术的进步与分子生物学的发展,子宫内膜容受性的评估将更加精准,助力更多家庭圆梦好“孕”。