试管婴儿反复受精失败,基因可能要背锅!

试管婴儿反复受精失败,基因可能要背锅!

在追求生育梦想的道路上,试管婴儿技术(IVF)为无数不孕不育家庭带来了希望。然而,对于一部分夫妇而言,这条路却布满荆棘。即便经历了多次促排卵、取卵和受精尝试,结果却总是令人失望——精卵结合失败,无法形成受精卵。这种“反复受精失败”(Total Fertilization Failure, TFF)的困境,常常让患者身心俱疲,也令医生陷入深思。当常规检查未见异常时,一个潜在的“幕后黑手”逐渐浮出水面:基因问题。

什么是反复受精失败?

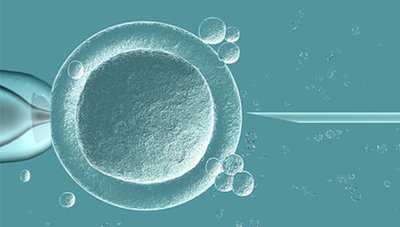

在试管婴儿过程中,受精是关键的第一步。正常情况下,取出的成熟卵子与精子在体外结合,形成受精卵,进而发育.为胚胎。然而,部分患者会出现全部或绝大多数卵子未能受精的情况,即受精率低于30%,甚至为0。这种情况若在两次或以上IVF周期中发生,即可定义为“反复受精失败”。

常规原因排查

面对受精失败,医生通常会首先排查一些常见因素:

- 精子质量问题:如精子数量少、活力差、形态异常,或精子顶体功能缺陷,影响其穿透卵子的能力。

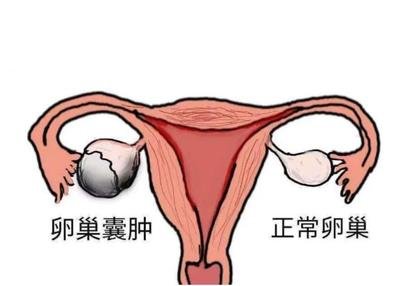

- 卵子质量问题:卵子成熟度不足、细胞质异常或老化,导致无法正常启动受精程序。

- 实验室技术因素:操作失误、培养环境不佳或受精方式(常规IVF)不适用。

然而,当这些因素被逐一排除后,受精失败依然发生,问题的根源可能就指向了更深层次的生物学机制——基因。

基因:不可忽视的“隐形推手”

越来越多的研究证实,受精过程的每一步都受到精密的基因调控。任何一个关键基因的突变,都可能导致整个受精程序的崩溃。

精子相关基因缺陷:

- PLCZ1基因:这是目前研究最深入的“受精基因”之一。它编码的“磷酸脂酶Cζ”蛋白是精子进入卵子后触发卵子激活的关键信号分子。如果男性携带PLCZ1基因突变,其精子可能无法有效释放或激活该蛋白,导致卵子“沉睡”,无法启动受精后的分裂程序。这是导致受精失败的重要遗传原因。

- 其他精子因子基因:如PAWP、SOCE相关基因等,也参与精子诱导卵子激活的过程,其异常同样可能引发受精障碍。

卵子相关基因缺陷:

- 卵子内部也存在复杂的分子机制来响应精子的信号。例如,WEE2(或称WEE1B)基因编码的蛋白参与调控卵子减数分裂的恢复。如果该基因突变,即使精子进入,卵子也可能无法完成后续的成熟和激活步骤。

- 卵子透明带(ZP)蛋白基因(如ZP1, ZP2, ZP3)的异常,可能导致精子无法正常识别和结合卵子。

双亲基因的“协同作战”: 受精是精卵双方基因共同作用的结果。有时,问题并非单一来自父亲或母亲,而是双方基因的某种“不兼容”或共同缺陷导致了受精通路的阻断。

基因诊断:拨开迷雾的关键

当遭遇反复受精失败时,进行遗传学咨询和基因检测变得尤为重要。通过高通量测序技术(如全外显子测序),可以对已知的受精相关基因进行筛查,寻找致病突变。

- 明确病因:基因检测有助于明确受精失败的根本原因,避免患者陷入无休止的、无效的IVF尝试。

- 指导治疗:一旦发现特定基因缺陷(如PLCZ1突变),医生可以制定更具针对性的治疗方案。例如,对于精子因子缺陷导致的卵子激活失败,可采用辅助卵子激活技术(AOA)。该技术通过化学或物理方法(如钙离子载体处理)人工模拟精子的激活信号,帮助“唤醒”卵子,显著提高受精率和妊娠率。

结语

试管婴儿反复受精失败,并非无解之谜。当常规手段束手无策时,我们应将目光投向更深层的基因层面。基因问题,这个曾经被忽视的“锅”,如今正被科学所揭示。通过精准的基因诊断,我们不仅能理解失败的原因,更能找到突破困境的钥匙——从“盲目尝试”转向“精准干预”。对于饱受生育困扰的家庭而言,这不仅是技术的进步,更是希望的延续。在基因科学的指引下,更多家庭终将圆梦。