如何治疗“反复胚胎差”的四板斧

如何治疗“反复胚胎差”的四板斧

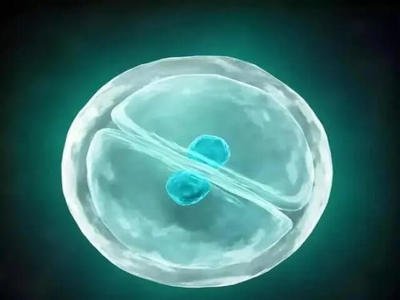

在辅助生殖技术(ART)日益普及的今天,许多不孕不育夫妇通过试管婴儿(IVF)实现了生育梦想。然而,仍有一部分患者面临“反复胚胎差”的困境——即多次取卵周期中,获得的胚胎质量始终不佳,表现为碎片率高、发育缓慢、形态不规则,难以形成可移植的优质胚胎。这不仅影响妊娠成功率,也给患者带来巨大的心理和经济负担。作为关注医疗健康领域的SEO工作者,我们有必要深入剖析这一问题,并从科学角度提供系统性的解决方案。本文将围绕“四板斧”策略,帮助患者和临床医生共同应对“反复胚胎差”的挑战。

第一板斧:优化卵巢刺激方案,提升卵子质量

胚胎质量的源头在于卵子。反复胚胎差往往与卵子质量密切相关。因此,首要任务是优化促排卵方案,以获取更多成.熟、健康的卵子。

传统的长方案、短方案或拮方案并不适用于所有患者。对于高龄、卵巢储备功能下降(DOR)或既往周期反应不佳的患者,应考虑个体化促排方案。例如,微刺激方案或自然周期取卵可减少药物对卵泡微环境的干扰;而拮抗剂联合生长激素(GH)的应用,已被多项研究证实能改善卵子线粒体功能,提升卵母细胞成熟率。

此外,生活方式干预同样关键。建议患者在促排前3-6个月开始补充辅酶Q10、维生素D、叶酸及DHEA等营养素,戒烟限酒,规律作息,以改善卵子储备和线粒体能量代谢。

第二板斧:改善精子质量,夯实胚胎发育基础

胚胎是精卵结合的产物,精子质量同样不容忽视。尽管“胚胎差”常被归因于女方因素,但越来越多的证据表明,精子DNA碎片率(DFI)过高、顶体功能异常或表观遗传异常,均可导致受精障碍、胚胎发育阻滞或染色体异常。

因此,男方应进行全面的精液分析及精子DNA碎片检测。若DFI>30%,建议采取干预措施,如抗氧化治疗(维生素C、E、硒、锌)、生活方式调整(避免久坐、高温环境)、必要时行睾丸穿刺取精(TESA)以获取DNA损伤较低的精子。在实验室层面,可采用精子优选技术(如IMSI、PICSI)筛选形态和功能更优的精子进行ICSI,从而提升受精后胚胎的发育潜能。

第三板斧:升级胚胎培养体系,模拟生理环境

实验室技术是决定胚胎质量的关键环节。现代胚胎实验室已从传统的静态培养发展为时差成像系统(Time-lapse)和序贯培养体系,能够实时监测胚胎发育动态,筛选出最具发育潜力的胚胎。

此外,培养液的成分、气体浓度(O₂、CO₂)、温度稳定性及空气质量(VOC控制)均需严格把控。采用单胚胎培养、微滴培养等精细化操作,可减少胚胎间的相互干扰,提高发育同步性。

对于反复胚胎差的患者,可考虑引入“胚胎代谢组学”或“非侵入性植入前遗传学检测(niPGT-A)”等新技术,通过分析培养液中的代谢物或游离DNA,间接评估胚胎活力,辅助选择优质胚胎。

第四板斧:排查潜在病因,实施精准干预

“反复胚胎差”可能是多种因素交织的结果,需系统排查潜在病因。

- 内分泌因素:如甲状腺功能异常、高泌乳素血症、胰岛素抵抗等,需通过血液检查明确并规范治疗。

- 免疫因素:部分患者存在抗磷脂抗体综合征(APS)或自然杀伤(NK)细胞活性异常,可能影响胚胎着床和发育,需结合免疫调节治疗。

- 遗传因素:夫妻双方染色体核型分析、胚胎染色体检测(PGT-A)有助于发现平衡易位、嵌合体等问题。

- 子宫内膜容受性:虽主要影响着床,但内膜炎症或慢性子宫内膜炎也可能通过旁分泌影响胚胎发育微环境,建议行宫腔镜检查及内膜搔刮。

结语

“反复胚胎差”并非无解之题。通过“四板斧”策略——优化促排、改善精子、升级培养、精准排查,多数患者可找到突破口。作为SEO内容创作者,我们应倡导科学、理性、个体化的治疗理念,避免夸大宣传或误导患者。同时,鼓励患者与生殖医生深度沟通,建立信心,共同迎接新生命的到来。