试管移植成功后,为什么要用那么多保胎药?

试管移植成功后,为什么要用那么多保胎药?

.

.

对于许多历经艰辛、终于迎来试管移植成功喜讯的家庭来说,“怀孕了”这三个字无疑是最好的礼物。然而,随之而来的,是一大堆医生开具的保胎药物:黄体酮注射液、地屈孕酮片、雌二醇、低分子肝素、阿司匹林……琳琅满目,让不少准妈妈心生疑惑:自然怀孕似乎没这么多讲究,为什么试管婴儿成功后反而要“大动干戈”,用上这么多保胎药?这些药真的有必要吗?会不会对宝宝有影响?今天,我们就来深入解析这个困扰众多试管家庭的核心问题。

一、试管妊娠的“先天不足”:黄体功能不全

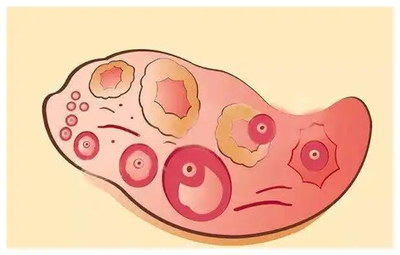

要理解为何需要大量保胎药,首先要明白试管婴儿与自然怀孕在生理过程上的关键差异。在自然受孕中,女性排卵后,卵泡会自然转化为黄体,持续分泌孕酮和雌激素,为胚胎着床和早期发育提供理想的子宫内环境。这个过程是身体自主、连贯完成的。

而在试管婴儿治疗中,情况则大不相同。促排卵药物的使用、取卵手术的操作,都会对卵巢的正常功能造成一定程度的干扰。取卵过程直接抽吸了卵泡液,相当于提前“清空”了即将形成黄体的卵泡,导致体内黄体数量减少,功能不足。这使得身体无法像自然怀孕那样,自主分泌足够维持妊娠所需的孕酮和雌激素。这种因辅助生殖技术操作导致的黄体功能不全(Luteal Phase Defect),是试管移植后必须进行黄体支持的根本原因。

简单来说,试管妈妈的子宫“后勤保障”系统在关键时期出现了“断供”风险,必须通过外源性药物来“补给”,才能确保胚胎安全着床和早期发育。

二、保胎药的“主力军”:黄体支持

黄体支持是试管移植后保胎方案的核心,主要药物包括:

孕酮类药物:这是最基础、最普遍的保胎药。形式多样,包括肌肉注射的黄体酮油剂(效果确切,但可能引起注射部位疼痛、硬结)、阴道用的黄体酮凝胶或栓剂(局部作用,避免肝脏首过效应,但可能有分泌物增多等不适)、以及口服的地屈孕酮片(方便,但部分人可能有头晕等副作用)。它们的作用是直接补充孕酮,维持子宫内膜的稳定,抑制子宫收缩,为胚胎提供一个“温暖舒适”的家。

雌激素类药物:如戊酸雌二醇、雌二醇贴片等。在部分患者,特别是内膜偏薄或使用了降调节方案的患者中,医生会同时补充雌激素,以促进子宫内膜的生长和血流,改善内膜容受性,为胚胎着床创造更有利的条件。

三、进阶“护航”:针对特定风险的用药

除了基础的黄体支持,医生还会根据患者的具体情况,增加其他类型的“保胎药”,以应对潜在风险:

低分子肝素:对于有复发性流产史、抗磷脂综合征、或存在易栓倾向(血栓风险高)的患者,医生可能会开具低分子肝素。它并非直接“保胎”,而是通过改善子宫螺旋动脉的血液灌注,防止微血栓形成,确保胚胎获得充足的氧气和营养供应。

小剂量阿司匹林:作用机制与低分子肝素类似,通过抑制血小板聚集,改善子宫血流,常用于有免疫因素或血栓前状态的患者。

免疫调节药物:如强的松(一种糖皮质激素),在特定免疫异常的情况下,用于调节母体免疫系统,防止其对胚胎产生过度排斥反应。

四、用药安全吗?需要吃到什么时候?

这是准妈妈们最关心的问题。总体而言,目前用于黄体支持的孕酮和雌激素均为天然激素或其结构类似物,在医生指导下规范使用,安全性较高,大量研究证实其对胎儿没有致畸等不良影响。其他如低分子肝素、阿司匹林等,也是在明确指征下使用,利远大于弊。

至于用药时长,通常黄体支持会持续到孕10-12周左右。因为此时胎盘逐渐形成并接管了内分泌功能,可以自主分泌足够的孕酮来维持妊娠,外源性补充便可以逐渐减量直至停药。具体停药时间和方案,必须严格遵从主治医生的个体化指导,切勿自行增减或停药。

结语

试管移植成功后的“保胎药”并非“过度医疗”,而是针对试管婴儿技术本身带来的生理缺陷(主要是黄体功能不全)和患者个体化风险所采取的必要医学干预。这些药物如同精密的“生命支持系统”,在胚胎最脆弱的早期阶段,为它提供最安全、最稳定的发育环境。理解其背后的科学原理,积极配合医生治疗,保持平和心态,才是迎接健康宝宝到来的最佳方式。