胚胎着床反复失败是什么原因?

胚胎着床反复失败是什么原因?

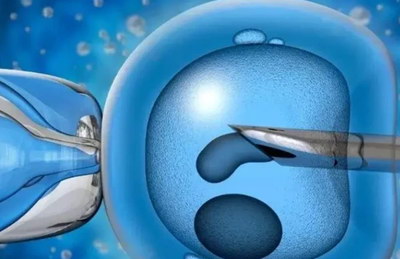

在辅助生殖技术日益成熟的今天,试管婴儿(IVF)为无数不孕不育家庭带来了希望。然而,并非所有尝试都能顺利迎来好“孕”消息。其中,“反复着床失败”(Recurrent Implantation Failure, RIF)是许多患者面临的棘手难题。简单来说,反复着床失败指的是经过多次高质量胚胎移植后,仍未能实现临床妊娠。这不仅影响生育进程,更给患者带来巨大的心理压力。那么,究竟是什么原因导致胚胎着床屡屡受挫呢?本文将为您深入剖析。

一、胚胎因素:生命的“种子”是否健康?

胚胎质量是决定着床成功与否的首要因素。即使外观形态良好的胚胎,也可能存在内在问题。.

染色体异常(非整倍体):这是导致着床失败最常见的原因之一。随着女性年龄增长,卵子老化,其染色体分离过程更容易出错,导致胚胎染色体数目异常(如多一条或少一条)。这种异常胚胎即使能发育到囊胚阶段,也极难在子宫内膜成功着床,或着床后很快停止发育、自然流产。通过第三代试管婴儿技术(PGT-A)进行胚胎植入前遗传学检测,可以筛选出染色体正常的胚胎进行移植,显著提高着床率。

胚胎发育潜能差:部分胚胎虽然染色体正常,但由于基因表达、线粒体功能或代谢问题,其自身发育潜能较低,活力不足,难以完成复杂的着床过程。

二、子宫因素:孕育的“土壤”是否肥沃?

再好的种子,也需要肥沃的土壤才能生根发芽。子宫环境的异常会直接影响胚胎着床。

子宫结构异常:如子宫纵隔、宫腔粘连、较大的子宫肌瘤(尤其是黏膜下肌瘤)或子宫内膜息肉等,都会占据宫腔空间或影响内膜血流,干扰胚胎着床。

子宫内膜容受性差:这是指子宫内膜接受胚胎植入的能力下降。可能与以下因素有关:

- 内膜厚度不理想:通常认为移植时内膜厚度在8-14mm较为理想。过薄(<7mm)或过厚(>14mm)都可能影响着床。

- 内膜形态不佳:B超下内膜呈“三线征”或均质高回声,提示容受性较好。形态不均、有强回声团等则可能提示问题。

- 慢性子宫内膜炎:一种隐匿性炎症,常无明显症状,但可通过宫腔镜检查或内膜活检发现。炎症环境不利于胚胎着床。

- 内膜血流不足:良好的血流供应是内膜生长和胚胎着床的基础。血流阻力高或血流稀少会影响内膜营养供应。

免疫因素:近年来研究发现,母体免疫系统在胚胎着床过程中扮演着复杂角色。若母体免疫耐受异常,可能将胚胎视为“异物”进行攻击,导致着床失败。如自然杀伤细胞(NK细胞)活性过高、抗磷脂抗体综合征等自身免疫问题。

血栓前状态:某些患者存在血液高凝倾向,易在胎盘微小血管形成微血栓,影响胚胎着床后的血液供应。

三、内分泌与代谢因素

内分泌失调:如甲状腺功能异常(甲亢或甲减)、高泌乳素血症、未控制的糖尿病等,都会干扰正常的生殖内分泌轴,影响卵子质量、胚胎发育和内膜容受性。

代谢异常:肥胖、胰岛素抵抗等代谢问题也与着床失败相关。

四、生活方式与环境因素

- 年龄:女性年龄是影响生育力最关键的因素。35岁后,卵子质量和数量显著下降,染色体异常率升高,着床率随之降低。

- 吸烟、饮酒、熬夜:这些不良习惯会损害卵子和精子质量,影响内分泌平衡。

- 压力过大:长期精神紧张、焦虑可能通过神经内分泌途径影响生殖功能。

五、不明原因的反复着床失败

值得注意的是,仍有相当一部分患者经过全面检查后,无法明确找到确切原因,称为“不明原因反复着床失败”。这提示我们,胚胎着床是一个极其复杂的过程,可能涉及尚未被完全认知的分子机制和信号通路。

结语

面对反复着床失败,患者不必过度焦虑。建议在专业生殖医生的指导下,进行全面的病因筛查,包括夫妻双方染色体检查、宫腔镜、内膜容受性评估(如ERA)、免疫及凝血功能检测等。根据检查结果,制定个体化的治疗方案,如调整促排卵方案、改善子宫环境(手术或药物)、免疫调节治疗、使用辅助孵化技术或进行PGT-A检测等。同时,保持健康的生活方式和积极的心态,也是提高成功率的重要一环。科学应对,精准施策,才能让好“孕”不再遥远。