什么是卵巢“巧克力囊肿”?

什么是卵巢“巧克力囊肿”?

.

.

在妇科门诊,不少女性在拿到B超报告后,看到“卵巢囊肿”或“囊性包块”等字样,常常会感到紧张和担忧。而在众多卵巢囊肿的类型中,“巧克力囊肿”这个名字听起来既神秘又令人不安。那么,究竟什么是卵巢“巧克力囊肿”?它从何而来?是否危险?又该如何应对?本文将为您详细解答。

一、名字的由来:为何叫“巧克力”囊肿?

“巧克力囊肿”并非医学上的正式术语,而是因其独特的外观而得名。它的医学名称是卵巢子宫内膜异位囊肿(Ovarian Endometrioma)。当子宫内膜组织异常地“搬家”到卵巢上并周期性出血时,这些陈旧的血液无法顺利排出体外,会在卵巢内积聚、浓缩,形成一种类似巧克力酱的深褐色、粘稠的液体。医生在手术或影像检查中看到这种囊肿,因其颜色和质地酷似融化的巧克力,便形象地称之为“巧克力囊肿”。

二、成因揭秘:子宫内膜为何“跑偏”?

正常情况下,子宫内膜生长在子宫腔内,随着月经周期发生增生、脱落和出血,形成月经。而“巧克力囊肿”的根源在于子宫内膜异位症(Endometriosis)——即本该待在子宫内的内膜组织,出现在了子宫以外的部位,最常见于卵巢、盆腔腹膜、输卵管等处。

这些“异位”的内膜细胞依然受体内雌激素的调控,每月也会像正常月经一样出血。但由于它们位于卵巢内部,血液无法排出,只能积聚在局部,久而久之形成囊肿。每一次月经周期,囊肿都可能增大一点,同时引发周围组织的炎症、粘连甚至纤维化。

目前,子宫内膜异位症的确切病因尚不完全明确,但主流理论包括“经血逆流学说”、“遗传因素”、“免疫系统异常”以及“环境因素”等。

三、常见症状:你可能正在经历这些

巧克力囊肿并非总是“无声无息”,许多女性会经历以下症状:

- 进行性加重的痛经:这是最常见的症状。疼痛通常在月经来潮前1-2天开始,持续整个月经期,甚至延续到经后。疼痛部位多位于下腹部、腰骶部,可能放射至大腿或肛门。

- 慢性盆腔痛:非经期也可能出现下腹隐痛或坠胀感。

- 性交疼痛:尤其在月经前后,深部性交时可能引发疼痛。

- 不孕:约30%-50%的子宫内膜异位症患者伴有不孕。囊肿可能影响卵巢功能、破坏卵子质量,或导致输卵管粘连、阻塞,阻碍精卵结合。

- 月经异常:如经量增多、经期延长等。

值得注意的是,也有部分患者症状轻微甚至无明显不适,仅在体检时偶然发现。

四、诊断与检查:如何确认?

医生通常会结合以下方式诊断巧克力囊肿:

- 妇科B超:尤其是经阴道超声,是首选的检查方法。典型的巧克力囊肿表现为卵巢内圆形或椭圆形的无回声区,边界清晰,内部常呈细密点状回声(“云雾征”)。

- 血清CA-125检测:部分患者CA-125水平会轻度升高,但该指标特异性不高,不能单独用于诊断。

- 磁共振成像(MRI):在复杂病例中可提供更清晰的解剖信息。

- 腹腔镜检查:是诊断的“金标准”,可在直视下观察病灶并取活检确诊,同时进行治疗。

五、治疗选择:并非所有囊肿都需要手术

巧克力囊肿的治疗需根据患者的年龄、症状严重程度、囊肿大小、生育需求等综合评估,采取个体化方案。

- 药物治疗:适用于症状较轻、囊肿较小(通常<4cm)或有生育需求者。常用药物包括口服避孕药、孕激素、GnRH激动剂等,旨在抑制排卵、减少月经量、控制病灶生长。

- 手术治疗:对于囊肿较大(>4cm)、疼痛严重、药物无效或怀疑恶变者,可考虑腹腔镜手术。手术方式包括囊肿剥除术,旨在保留卵巢功能,尤其对有生育要求的女性至关重要。

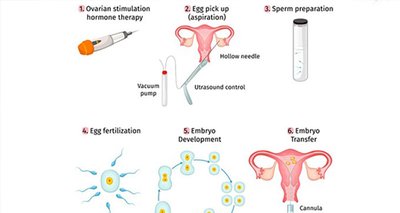

- 辅助生殖技术(ART):对于合并不孕的患者,可在手术后尝试自然受孕,若未成功,可考虑试管婴儿(IVF)等辅助生殖手段。

六、重要提醒:定期复查,关注变化

即使无症状,一旦发现巧克力囊肿,也应遵医嘱定期复查(如每3-6个月做一次B超),监测其大小和变化。虽然绝大多数巧克力囊肿为良性,但有极少数存在恶变风险,且可能影响生育功能,早发现、早干预至关重要。

结语

卵巢“巧克力囊肿”是育龄期女性常见的妇科问题,虽名字奇特,但其背后是复杂的病理过程。了解它,正视它,科学应对,才能更好地守护女性健康。如果你有相关症状或体检发现异常,切勿恐慌,及时咨询专业妇科医生,制定合适的管理方案。健康,从了解开始。