les试管婴儿·女女爱怎么了?我也有当母亲的权利!

.

.

les试管婴儿·女女爱怎么了?我也有当母亲的权利!

在传统观念根深蒂固的社会里,“家庭”往往被定义为“一夫一妻,一儿一女”的模式。然而,随着社会的多元化发展,越来越多的LGBTQ+群体勇敢地站出来,追求属于自己的幸福与家庭生活。其中,女同性恋伴侣(les)通过试管婴儿技术实现“当母亲”的梦想,正逐渐成为一种现实选择。然而,这一正当的权利却常常遭遇误解、偏见甚至法律障碍。我们不禁要问:les试管婴儿,女女相爱怎么了?我也有当母亲的权利!

一、爱无界限,母亲的身份不应被定义

爱情的本质是两个人彼此吸引、相互扶持,而不是性别或身份的标签。女同性恋伴侣之间的爱,同样真挚、深刻且值得尊重。她们渴望组建家庭、孕育生命,这份对母爱的向往,与异性恋夫妇并无二致。然而,社会上仍有不少人认为“只有男女结合才能生育”,这种狭隘的观念无形中剥夺了les群体成为母亲的权利。

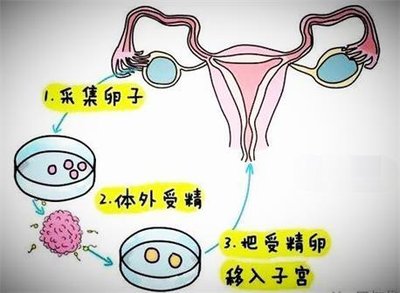

试管婴儿技术的出现,为这一群体带来了希望。通过辅助生殖技术(ART),女同性恋伴侣可以选择使用精子、体外受精、胚胎移植等方式,实现共同孕育孩子的梦想。这不仅是科技的进步,更是对多元家庭形态的尊重与包容。

二、试管婴儿:科技助力多元家庭

试管婴儿技术早已不再是不孕不育夫妇的“专利”。对于女同性恋伴侣而言,这项技术为她们提供了合法、安全的生育途径。通常情况下,一方提卵子子,另一方承担妊娠任务,实现“双亲孕育”——这不仅增强了亲子关系的情感联结,也让两位母亲都能深度参与孩子的生命起点。

例如,在一些国家和地区,如加拿大、西班牙、荷兰等,法律明确允许女同性恋伴侣通过辅助生殖技术共同申请育儿假、登记为双亲。这种制度保障,体现了社会对多元家庭的接纳与支持。

三、现实困境:法律、伦理与社会偏见

尽管技术上可行,但les通过试管婴儿成为母亲的道路依然充满挑战。在中国大陆,目前法律尚未承认同性伴侣的婚姻关系,因此无法以“配偶”身份共同申请辅助生殖服务。许多女同性恋伴侣不得不选择赴海外(如美国、泰国、格鲁吉亚等)进行试管婴儿,过程复杂、费用高昂,且面临法律身份认定的难题。

此外,社会偏见依然存在。一些人质疑:“孩子没有父亲会不会心理不健全?”“两个妈妈怎么教育男孩?”这类问题背后,是对非传统家庭结构的刻板印象。事实上,大量心理学研究表明,孩子的健康成长更多依赖于稳定的家庭环境、充足的爱与支持,而非父母的性别组合。

四、我也有当母亲的权利!

每一位女性,无论性取向如何,都应拥有成为母亲的自由与尊严。les选择试管婴儿,不是“挑战传统”,而是追求平等与幸福。她们希望给孩子一个充满爱的家,也希望社会能以更开放的心态看待多元家庭。

近年来,越来越多的公众人物、公益组织开始为LGBTQ+群体发声。例如,知名女演员艾伦·佩吉(Ellen Page)公开出柜并领养孩子,引发全球关注;国内也有les伴侣通过法律途径争取子女抚养权的案例,推动社会认知的进步。

五、走向包容的未来

我们呼吁:完善相关法律法规,保障女同性恋伴侣的生育权利;医疗机构应提供非歧视性的辅助生殖服务;媒体与教育系统应加强性别平等与多元家庭的宣传,消除偏见。

爱,不该被定义;母亲的身份,更不该因性别而受限。les试管婴儿,不是“异常”,而是多元社会中的一种选择。当两位女性携手走进医院,坚定地说出“我们要一个孩子”时,她们所展现的,是勇气、是责任,更是对生命的敬畏与热爱。

结语:

“les试管婴儿·女女爱怎么了?”——没什么不对。爱就是爱,母亲的权利属于每一个愿意承担责任、给予孩子温暖的人。让我们少一些质疑,多一些理解;少一些偏见,多一些支持。因为在这个世界上,每一个孩子都值得被爱,而每一份母爱,都值得被尊重。

我也有当母亲的权利!这不是请求,而是宣言。