做深圳试管婴儿是不是一定得养囊才能成功?

做深圳试管婴儿是不是一定得养囊才能成功?

在辅助生殖技术的领域里,“试管婴儿”早已不再是陌生词汇。对于许多面临生育难题的家庭而言,体外受精-胚胎移植(IVF-ET)技术带来了新的希望。而在整个深圳试管婴儿流程中,“养囊”——即囊胚培养,是一个常被提及、也常被误解的关键环节。不少患者心中都有一个疑问:做深圳试管婴儿,是不是必须养囊才能成功?

要解答这个问题,我们首先需要了解什么是“养囊”。

什么是“养囊”?

“养囊”是囊胚培养的通俗说法。在常规的试管婴儿周期中,卵子和精子在实验室完成受精后,会形成早期胚胎(通常指第3天的卵裂期胚胎)。而“养囊”则是将这些早期胚胎继续在体外培养至第5或第6天,使其发育成结构更复杂、细胞分化更明显的囊胚。

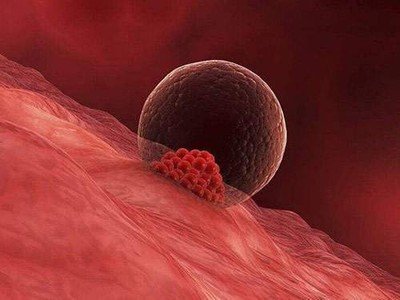

囊胚阶段的胚胎已经形成了内细胞团(将来发育为胎儿)和滋养层细胞(将来发育为胎盘),其形态更接近自然着床时的状态。

养囊的优势:为何医生常建议?

更精准的胚胎筛选

并非所有第3天的胚胎都能顺利发育到囊胚阶段。体外培养环境毕竟不同于母体,发育潜力较差的胚胎往往在这一过程中被淘汰。因此,能成功“养囊”的胚胎,通常意味着其自身质量更高,具有更强的发育潜能。提高着床率

囊胚的发育阶段与子宫内膜的接受性更同步。在自然周期中,胚胎也是在第5-6天左右进入宫腔并开始着床。因此,移植囊胚更符合生理规律,理论上可以提高着床成功率。减少多胎妊娠风险

由于囊胚的着床率较高,医生通常建议进行单囊胚移植。这在保证妊娠率的同时,大大降低了双孩或多胞胎带来的孕期风险,如早产、妊娠期高血压等。

那么,是不是所有人都必须养囊?

答案是否定的。 养囊虽好,但并非适用于所有患者。是否进行囊胚培养,需要根据个体情况综合评估。

胚胎数量是关键

如果患者在取卵后获得的胚胎数量较少(例如少于4个),强行进行囊胚培养可能导致“全军覆没”——即没有胚胎能发育到囊胚阶段,最终无法进行移植。对于这类患者,直接移植第3天的卵裂期胚胎可能是更稳妥的选择。年龄与卵巢功能

年龄较大或卵巢储备功能下降的女性,获取的卵子和形成的胚胎数量本就有限,且质量可能参差不齐。在这种情况下,提前移植卵裂期胚胎,避免在体外培养过程中损失过多胚胎,是更为合理的策略。既往深圳试管婴儿经历

对于曾多次移植卵裂期胚胎失败的患者,医生可能会建议尝试囊胚培养,以筛选出发育潜力更强的胚胎,提高成功率。特殊情况:如需要做第三代试管婴儿(PGT)

如果患者需要进行胚胎植入前遗传学检测(PGT),通常必须将胚胎培养至囊胚阶段,以便取出滋养层细胞进行活检,同时保证胚胎的完整性。

养囊的潜在风险

无囊胚可移的风险:如前所述,并非所有胚胎都能发育成囊胚,存在培养失败、无胚胎可移植的可能性。

增加心理压力:等待囊胚培养结果的过程对患者来说是巨大的心理考验,尤其是当胚胎数量本就不多时。

并非100%成功:即使形成了囊胚,也不代表一定能成功着床和妊娠。囊胚质量、子宫内膜容受性、母体健康状况等因素同样至关重要。

结论:个性化方案才是“成功”之道

回到最初的问题:做深圳试管婴儿是不是一定得养囊才能成功?答案很明确——不是。

“成功”并非依赖于某一个固定的技术环节,而是取决于整个治疗方案的科学性与个体化。养囊是一项先进的技术,它为筛选优质胚胎、提高妊娠率提供了有力支持,但它只是工具,而非万能钥匙。

最理想的深圳试管婴儿方案,应当由专业的生殖医生根据患者的年龄、卵巢功能、既往病史、胚胎数量与质量等多方面因素综合判断后制定。对于胚胎数量充足、希望提高单次移植成功率的患者,养囊是优选;而对于胚胎数量有限、希望保留更多移植机会的患者,直接移植卵裂期胚胎或许更为合适。

因此,与其纠结于“是否必须养囊”,不如与主治医生充分沟通,了解自身情况,选择最适合自己的个性化治疗路径。试管婴儿的“成功”,从来不是单一技术的成功,而是科学、耐心与个体化医疗共同作用的结果。愿你的每一次努力都有回应,嘉运国际一直在你身边。